Le voyage initiatique du héros

D'un certain point de vue, tous les romans nous parlent du passage de l'innocence à l'expérience.

Sommaire

de cette page :

Le parcours initiatique du héros

Dans

son essai Rite Roman Initiation, Simone Vierne s’est livrée à une comparaison

des différents rituels initiatiques (bizutages universitaires, cérémonies d’admission

des membres d’un club ou d’une confrérie, et rituels chamaniques des peuples « primitifs »

déterminant le passage à l’âge adulte). Elle décrit le rituel type comme composé

de trois parties :

Dans

son essai Rite Roman Initiation, Simone Vierne s’est livrée à une comparaison

des différents rituels initiatiques (bizutages universitaires, cérémonies d’admission

des membres d’un club ou d’une confrérie, et rituels chamaniques des peuples « primitifs »

déterminant le passage à l’âge adulte). Elle décrit le rituel type comme composé

de trois parties :

- La préparation (la phase d’attente), où le novice se prépare à recevoir les révélations sacrées.

- Le voyage dans un monde de ténèbres, où le novice va perdre conscience, de façon réelle ou simulée. Ce voyage est l’occasion d’éprouver des souffrances (torture physique ou morale du candidat).

- La nouvelle naissance. C’est une mort symbolique qui fait suite à la transformation engendrée par la transcendance de la souffrance.

Simone Vierne souligne le parallèle étroit qui existe entre ces rituels et la trame de nombreux contes mythologiques ou celle des œuvres de Jules Vernes par exemple. Mais on peut également voir cette trame comme celle de la vie entière d’un homme, la première phase représentant la jeunesse, la deuxième la vie, et la troisième, la mort.

Tout comme dans les rituels qui appartiennent à notre réalité, le héros d’un roman initiatique passe de l’innocence à l’expérience. Ce passage se fait à l’occasion d’une épreuve ou d’une suite d’épreuves qui lui permettent de se métamorphoser.

Voici comment Joseph Campbell définit le parcours du héros mythologique dans Le Héros aux mille visages :

Alors qu’il sort de sa masure ou de son château, le héros mythologique est irrépressiblement attiré par l’aventure. Il rencontre une présence obscure qui garde un passage. Le héros doit vaincre cette présence, ou voler son pouvoir, afin de pénétrer dans le royaume des ténèbres (offrande, charme, ou combat), à moins qu’il ne soit vaincu par son opposant et entre dans le monde des morts (démembrement ou crucifixion). Il progresse alors dans un monde sombre et pourtant très familier, qui le menace parfois (le teste) ou lui offre une aide magique. Lorsqu’il parvient au cœur du monde des ténèbres, il affronte un danger suprême et obtient une récompense : accouplement ou mariage avec la déesse-mère, reconnaissance par le père-créateur (réparation du péché), sa propre déification (apothéose), ou bien – si les forces sont toujours hostiles – vol du trésor (rapt d’une femme, rapt du feu). À travers cette victoire, le héros se transforme (illumination, transfiguration, liberté) et bénéficie d’une expansion de conscience et donc, de son être intime. La dernière épreuve est celle du retour. S’il est béni par les forces du monde des ténèbres, le héros revient comme leur émissaire, sous leur protection. Dans le cas contraire, il doit vaincre de nouveaux obstacles pour s’enfuir. Cette fuite ou ce retour victorieux continuent de le transformer. Au seuil du retour (ou de la résurrection), le héros doit souvent abandonner les pouvoirs sacrés qu’il avait volés ou qui lui avaient été offerts. Le trésor rapporté permet de restaurer l’équilibre du monde.

Paulo Coelho

Si l’on ne conserve que la partie centrale de cette trame (Le héros affronte un danger suprême et obtient une récompense. À travers cette victoire, il se transforme), on obtient le cœur du roman initiatique.

L’épreuve constitue le sommet de l’intrigue, le point culminant de la tension dramatique. Dans le roman moderne qui se soucie peu de proposer une « morale » au lecteur, l’histoire s’arrête souvent après la récompense qui suit cette épreuve.

En forçant à peine le trait, on peut dire, comme David Lodge dans l’Art de la Fiction, que « tous les romans ont pour sujet essentiel le passage de l’innocence à l’expérience », ce qui revient à dire que tous les romans sont des romans initiatiques. Voici un constat capable de faire frémir les auteurs rêvant d’inventer une forme radicalement nouvelle de fiction. Nombreux sont ceux qui ont tenté de relever le défi, et voilà quelques-unes des voies qu’ils ont explorées :

Les variantes du parcours initiatique

Le

héros inoxydable (psychorigide)

Le

héros inoxydable (psychorigide)

Roger Caillois

Tout se passe pour le héros inoxydable comme pour un héros classique : il est soumis à une terrible épreuve dont il parvient à triompher. Sauf que la métamorphose n’a pas lieu : le héros inoxydable reste très exactement le même que celui qu’il était. Il faudra donc qu’il subisse une nouvelle épreuve, dans l’espoir que cette fois sera la bonne… et ainsi de suite.

On reconnaît facilement le mythe de Sisyphe, mais c’est aussi le thème qui s’applique à la quasi-totalité des superhéros. Superforts et inoxydables, ils enchaînent une infinité d’épisodes sans jamais atteindre leur Graal. Pratique pour alimenter une série !

Le héros qui échoue

Abraham Lincoln

Il

faut en passer par une terrible épreuve pour atteindre la métamorphose qui fera

du héros un adulte accompli. Mais sortira-t-il toujours vainqueur de cette épreuve ?

Eh bien, non ! Dans les tragédies, le héros se vautre lamentablement. L’intrigue

repose alors sur la façon dont il encaisse son échec. Si tout se passe bien, il

meurt la tête haute et réussit sa métamorphose in extremis

avant de mourir. Il devient alors un héros sacrificiel. Mais dans les romans modernes,

davantage tentés par le cynisme, le héros se contente d’échouer à 100 % et

la morale se résume à quelque chose du genre C’est dur, la vie, quand même !

Il

faut en passer par une terrible épreuve pour atteindre la métamorphose qui fera

du héros un adulte accompli. Mais sortira-t-il toujours vainqueur de cette épreuve ?

Eh bien, non ! Dans les tragédies, le héros se vautre lamentablement. L’intrigue

repose alors sur la façon dont il encaisse son échec. Si tout se passe bien, il

meurt la tête haute et réussit sa métamorphose in extremis

avant de mourir. Il devient alors un héros sacrificiel. Mais dans les romans modernes,

davantage tentés par le cynisme, le héros se contente d’échouer à 100 % et

la morale se résume à quelque chose du genre C’est dur, la vie, quand même !

Le héros qui échoue (et qui n’en meurt pas) est un candidat tout trouvé pour le thème de la rédemption (voir le point suivant).

La rédemption

Milan Kundera

Lorsqu’on

met en scène un personnage principal qui approche ou consomme son troisième âge,

la quête initiatique symbolisant le passage de l’enfance au monde adulte ne tient plus.

Lorsqu’on

met en scène un personnage principal qui approche ou consomme son troisième âge,

la quête initiatique symbolisant le passage de l’enfance au monde adulte ne tient plus.

Le thème de la rédemption pose l’hypothèse d’un héros qui a échoué dans les épreuves que la vie lui a opposées. Il est généralement aigri, trimballe des casseroles, et pourrait faire un candidat sérieux au rôle du méchant. Mais son cœur n’est pas tout à fait mort : une petite lueur d’espoir continue d’y brûler, et toute l’histoire va consister à transformer cette lueur en un feu glorieux.

Comme dans le roman initiatique classique, c’est donc bien d’une métamorphose qu’il s’agit, mais plutôt que de « passer de l’innocence à l’expérience », c’est le parcours inverse que le héros va suivre. Ayant échoué jusque-là, il va renaître à l’innocence afin de bénéficier d’une seconde chance.

Le héros fainéant ou fatigué

Jules Renard

Une

épreuve initiatique, dites-vous ? Non merci, j’ai pas la tête à ça. À quoi

bon devenir adulte, alors que c’est tellement marrant de rester gamin ?

Une

épreuve initiatique, dites-vous ? Non merci, j’ai pas la tête à ça. À quoi

bon devenir adulte, alors que c’est tellement marrant de rester gamin ?

Alors, il ne se maria pas, vécu longuement et très heureux, et n’eut aucun enfant pour lui pourrir l’existence…

Le héros fainéant ou fatigué est un contestataire forcené. Selon l’obsession que l’auteur entretient avec la moralité (car il n’est pas moral de refuser de grandir), il ira vers la rédemption ou sortira vainqueur de son opposition aux règles de la société.

Dans tous les cas, l’intrigue repose sur le combat qu’il est – malgré lui – bien obligé de mener pour parvenir à rester lui-même.

L’épreuve

est inutile

L’épreuve

est inutile

Dans le cas de la comédie théâtrale classique (celle de Molière, par exemple), le héros est un tendre jeune homme qui n’a pas deux sous de jugeote. Pour séduire sa belle ou pour obtenir la possibilité de l’épouser, il devra s’en remettre entièrement à son valet qui fera tout le travail à sa place. Nulle épreuve initiatique, donc, mais simplement la chance d’avoir un valet très malin.

Pour en savoir plus sur ce sujet :

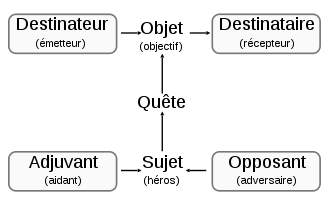

Le

théoricien Julien Greimas a développé des outils d’analyse puissants permettant

– par exemple – une étude comparative des récits. Bien que ces outils ne soient

pas véritablement destinés à la création, ils pourront vous intéresser.

Le

théoricien Julien Greimas a développé des outils d’analyse puissants permettant

– par exemple – une étude comparative des récits. Bien que ces outils ne soient

pas véritablement destinés à la création, ils pourront vous intéresser.Voir Le schéma actentiel de Greimas

À lire aussi sur ce site :

À lire également :

|

|

|

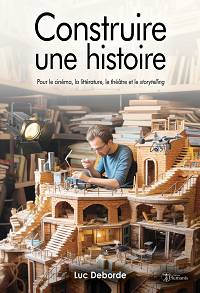

En téléchargement gratuit

Le guide indispensable

des écrivains, scénaristes

et dramaturges

Les bases

Les bases Pour

aller plus loin

Pour

aller plus loin Notre ligne éditoriale

Notre ligne éditoriale Conseils aux auteurs

Conseils aux auteurs Nos auteurs

Nos auteurs Nos collections

Nos collections Nos nouveautés

Nos nouveautés Meilleures ventes

Meilleures ventes Accueil

Accueil Handicap

Handicap Contact

Contact Rechercher

Rechercher